招生熱線

0755-86191118

0755-86191118

IT行業潛力展望:站在大數據時代

——2013年無憂指數年中盤點IT篇

根據前程無憂(www.51job.com)無憂指數的統計數據顯示,2013年5月,全國IT職能(IT職能:指無憂指數統計的所有職能中IT類職能的網上發布職位數,包括計算機、互聯網、通信、電子。以下簡稱為IT職能)的網上發布職位數近360 000個。從總體走勢上來看,2013年上半年IT職能的網上發布職位數較2012年同期增長7%,并且在 “招聘金3月”如期而至后,IT行業的需求量便一路上揚,5月的IT職能的網上發布職位數較2013年年初相比增長了近20%。

今年前5個月數個熱門IT職位均處于穩中見漲的態勢(見圖1)。比較吸引眼球的是“電子商務專員”,在今年2月它將長年占據IT 熱門職位TOP10的“軟件測試”趕出了榜單;根據5月的IT熱門職位網上發布職位數,“電子商務專員”已經由之前的第九名上升至第八名,需求量已近萬。

圖1:2013年1—5月熱門IT職位需求量

數據來源:51job

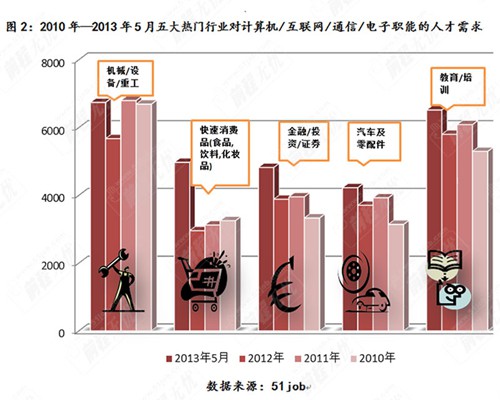

熱門行業對IT職能的需求——增勢強勁

把“互聯網”比喻為“催化劑”一點不為過,學過化學的人都知道,“催化劑”既能提高也能降低化學反應的速率,它在希臘語里的意思為“解去束縛”,對于“互聯網”亦是如此。越來越多的行業都被注入了互聯網的元素,而他們多半都發生了翻天覆地的變化,駕馭得好的,自然迎來了“第二春”,反之,則沒落乃至消失。最具代表的案例則是“傳媒業”,如今各種新媒體的涌現,正是傳統媒體與互聯網積極融合的成果。不妨我們來簡單盤點一下,哪些行業在“互聯網概念”的催化下,正呈現出向上的發展勢頭。

※ 金融:金融擁抱互聯網,讓廣大人民群眾感受最深的便是移動支付。據易觀國際數據顯示,預計到2014年移動支付市場交易規模將達3850億元,用戶規模將達3.87億。當然,這也要感謝電商們的大力推動,從而繁榮了第三方支付市場,如今網絡信用體系逐漸健全,第三方支付與銀行的結合勢必更緊密,而向來習慣大門朝南坐的銀行機構也放低了姿態去迎合各個支付平臺。此外,證券、基金、保險等各類金融產品商們也將精力放在了對用戶數據的分析和處理上,目的就是為了更精準地掌握用戶需求,再通過互聯網各類平臺將最適合的產品直接送達最需要的人群,而這也就是目前最“高端洋氣”的營銷方式——數字化營銷。

※ 汽車:“安全、省油、美觀、舒適、易操控”——這么多年來,汽車商與用戶們所追求的似乎一直都沒有太大變化。但是,當互聯網的觸角已經遍及各個角落時,汽車制造商們也開始蠢蠢欲動起來。你有想過給汽車設計一個類似APP store的界面嗎?你可以直接在操控臺上直接獲得各種吃喝玩樂的信息。不妨再做些更大膽的設想:《碟中諜4》中伊森開車狂奔卻不識孟買的路,此時讓人印象深刻的場景出現了——他輕揮手,寶馬車前擋風玻璃立刻變成了顯示屏,化身導航儀,除了實時顯現數字地圖,還能提前感知前方的行人與障礙物。當然,全部的操控都是觸摸即可實現。在2010年便有美國一家公司稱,最新車載衛星導航系統可像戰斗機座艙讀出器一樣將道路3D信息呈現在抬頭擋風玻璃上。車,將是下一個互聯網體驗的載體。目前,國際車展上大概有70%的車或多或少擁有聯網或者車載電子娛樂系統的功能,很快,這一技術將會普及,成本也將會降低,而你的車就將成為另一個網絡世界。

※ 工業:通用電氣(GE)發布的《工業互聯網:突破智慧與機器的界限》報告認為,各行業1%的效率提升就能帶來顯著的經濟效益。按照GE統計,目前每年在工業互聯網領域的經濟活動的產值高達1萬億美元。GE所說的“工業互聯網”,就是通過智能機器間的連接,最終將人機連接,結合軟件和大數據分析,突破物理和材料科學的限制。簡而之,就是讓機器變得更聰明。

在過去的20年里,中國在基礎建設上做了巨大的投入,眼下則到了提升各個行業生產率的階段,因此,中國在“工業互聯網”領域擁有巨大的發展優勢,據統計,工業互聯網的應用能夠幫助中國的航空、電力、鐵路、醫療、石油天然氣等行業實現生產率提升達1%,在未來15年將有潛力讓這些行業節省成本約 240億美元。對于工業互聯網在中國的發展前景, GE公司董事長兼CEO杰夫•伊梅爾特特認為,中國有非常優秀的基礎設施,可在此基礎上推動工業互聯網發展,這是中國的一個巨大優勢,同時,中國客戶對工業互聯網的需求非常大,現在要加強的一個環節就是人才。在他看來,中國目前需要更多能專注于數據分析的創新型人才。

大數據時代下的IT人

如今,我們每天產生的數據量相當于人類從一開始到2003年產生的數據量。在許多行業中,數據分析迅速成為了競爭力和重大決策的關鍵指標。2012年間,由Accenture(埃森哲)和SAS共同發起的一份調查顯示,盡管在各項預算吃緊的情況下,美國近四分之三(72%)的企業還是表示計劃加大數據分析項目的投入。Gartner近期的報告則預測,由于大數據熱潮的出現,全球大約會新增440萬個IT職位,這個數字十分驚人!怎樣在大量的數據中找到有效且具有商業價值的內容,這將直接影響到企業業績。因此,數據處理的需求將會越來越大。

企業需要的不是那些懂得技術和軟件皮毛的人,通常他們都會有更高級別技術能力的要求——從開發新的模型和運算法則,到從一系列新舊數據源中解讀數據(包括結構化和非結構化數據),必須樣樣精通。如今的環境更加說明了IT對于企業的業務發展和市場競爭的重要性,作為IT人,你應該清楚地意識到,你的技術不再僅僅是作為支持,你要時刻以一個提供服務的姿態來投入大數據時代的革命浪潮。

目前我國在數據分析系統的開發上,基本上還處于“拿國外廠商產品或者開源框架搭個平臺階段便先干起來”的初始狀態。某知名印度軟件公司工程師Allan在接受51job采訪時坦言:“在數據分析方面,對相關行業業務的透徹理解是其基礎和前提,否則連自己都不清楚自己要打算去分析什么,基本上,目前在國內還沒看到這方面成體系的人才梯隊構成。”

關于“數據可視化” 早在2010年TEDGlobal大會上,《信息之美》的作者David McCandless(大衛•麥克坎德雷斯)就闡述了數據可視化的價值與意義。大衛認為,數據可視化不僅是在信息叢林中找到方向的最好方法,還能幫助人們并發現全新的視角。來自維基百科的釋義,數據可視化與信息圖形、信息可視化、科學可視化以及統計圖形密切相關。當前,在研究、教學和開發領域,數據可視化乃是一個極為活躍而又關鍵的方面。

專注于數據可視化及信息圖的初創企業Visual.ly于近日透露該公司再獲200萬美元的新融資。Visual.ly 的總融資額達440萬美元,所獲資金將用于數據可視化/協作技術的研發以及未來的人才招聘。

“網界網”的一篇翻譯報道指出,“曾經出任瑞銀財富管理公司商業風險與分析總監的Sandeep Sacheti稱,他根據四組技能對大數據職位進行了劃分:數據科學家、數據架構師、數據可視化人員和數據調整代理人。“數據可視化人員屬于技術人員,職責是通過分析將數據轉化為公司能夠使用的信息。他們分析數據,然后用常人能夠理解的語言表述出這些數據所蘊含的信息,以及它們對公司的影響。數據可視化人員需要能夠理解公司所有部門,包括高級主管的意思,并能夠與他們進行溝通。”

根據前程無憂職位搜索器的搜索結果顯示,目前有關“數據可視化”的職位數雖在數量上不多,但已然嶄露頭角,并對從業人員的要求較高較全面,均要求從業人員有計算機或相關專業本科及以上學歷以及5年左右的互聯網或軟件行業工作經驗。進一步的專業經驗要求為:了解基于JAVA 語言開發所必需的知識體系;熟悉HTML5、CSS、JavaScript,具備網頁前端展現能力,熟悉JQuery等前端開發框架;熟悉nosql及圖形數據庫,具有管理數據結構和創建動態交互式圖形的商業軟件產品開發經驗;具備良好的邏輯思維能力、問題分析能力和溝通能力;具有良好的數據敏感能力,具備探索可視化新知識和技能的意愿和能力。可謂專業技能和學習能力皆要具備。

關于“數據分析” 據聯合國國際電信聯盟(ITU)發布數據顯示,截至2011年年底,全球手機用戶總量已達59億。在中國,移動網民用戶達到3.88億,網民滲透率達到 72%。移動化時代的快速到來,使用戶獲取信息的渠道和花費時間越來越碎片化。另據IDC一份名為“數字宇宙”的報告顯示,預計到2020年全球數據使用量將會達到35.2ZB。對于互聯網來說,社會化媒體中累計的用戶上網行為數據、關系數據和UGC,以及移動互聯網產生的地理位置數據等構成大數據的重要來源。隨著大數據時代的到來,商家們都毫不吝嗇自己的人力和財力,投入到數字化營銷的大潮中來,因此,對于數據分析類人才的需求也在日益增長,由于每個行業的特殊性,因此,對數據分析人才的要求不單單是對某個軟件的操控能力,還要對行業內的各種專業信息有極度敏感的辨識能力。

根據前程無憂職位搜索器顯示,近兩周內(截至2013年6月19日)與“數據分析”相關的職位有2400個左右,近5成的職位對從業人員的學歷要求為大學本科。以某互聯網公司“高級BI(Business Intelligence)數據分析工程師”職位為例,其崗位職責包:分析各業務部門的數據需求,制定數據規范,建立分析模型;對數據進行提取、處理和挖掘,并開發成數據產品,從海量數據中發現價值,為公司運營決策、產品優化提供數據支持;參與數據倉庫和數據平臺的建設和維護;參與數據管理體系的建設和維護,包括數據規范制定、數據質量管理、數據分析相關流程的制定。對從業人員的工作經驗要求則需“3年以上IT/互聯網/通信行業經驗”。

對于技術人而言,過快的技術發展會打破他們的各種舒適感,尤其是對于已經有一定工作資歷的技術人來說,讓他們重新坐回校園課堂并不現實。比較殘酷的現狀就是他們未必如同其他行業從業者一樣“越老越吃香”。如果技術人希望在老板眼中有一席之位,那恐怕永遠都擺脫不了對“無知” 的恐懼,當然,如果你有足夠的能力成為老板——敦促激勵手下的員工去不斷擺脫無知創造價值,那又另當別論。

Android開發者之一的安迪•魯賓在談到Android的誕生時說:他們開發Android的最初目的是開發一款相機平臺,但它最終卻成為了手機平臺。后來,他們被原本應該是一個比薩訂購網站的Google收購了。

這就是IT行業的魅力所在——瞬息萬變。